梅雨を目前にして、

いま最も元気に咲き誇っているのはクレマチス・ピスタチオ。

たいした手入れもしないのに暗い庭をいつも明るくしてくれます。

そして先月の庭レポではまだ蕾だったハゴロモジャスミンは

今月初旬に満開になり、強い芳香が周囲の家にまで届いたようです。

山野草の西洋オダマキ・ピンクランタンは可憐に咲き、

三年前に小学校の課題で息子が育てたイチゴは

その後、地下茎で庭のあちこちに顔を出しては実をつけ、

(野趣溢れる味で決して美味しくはない(^^;)

暑さが大好きなニチニチソウは花をつけ始めました。

アジサイ・アナベルは梅雨が待ち遠しそう。

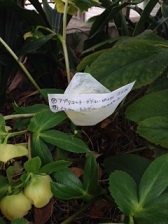

最後はクリスマスローズ。

昨年、交配にチャレンジしたものの

撒いた種から芽がでることはなく見事に失敗。

そしてこの春も懲りずに再チャレンジしました。

5月に採取した種を保存して秋に撒く方法で失敗したので

今回は採ってすぐに撒くやり方に変更。

今月から芽が出る来年の1月までたっぷり9か月間、

種が乾燥しないようにひたすら水やりです。

殺風景な鉢に水やりを続ける…私の根性が試されます。

7年目を迎えた我が家の庭。

この庭の居心地が悪かった植物は絶え、

居心地のいい植物や頑強な植物は育ち続けています。

庭も玄関周りも一通り植物で満たされたので

暫くは新しい苗は入手せず、今あるものを大切に育てていきたい。

地味で見映えのしない庭ですが、

季節の移ろいを感じさせてくれる大切な庭であります。