春の陽気がやって来たと思ったら、翌日は冷たーい北風がぴゅうぴゅう吹く、変動の激しい気候が続いております。

毎朝の天気予報は欠かせないですね。

新年のセールで、我が家に初めての加湿付き空気清浄機がやって来ました。

水タンクが空になるスピードにおののいています。

おそろしい乾燥状態です!

年をとるごとに、自らの保湿機能の衰えを実感していて、

幸いお肌は良い化粧水に出会えたので粉ふく事態は避けられましたが、

髪、爪、唇等のパーツがパサパサ、ガサガサ!

はやしさんは、しもやけに毎年苦しんでいると先週書いてらっしゃいましたが、

私はというと、

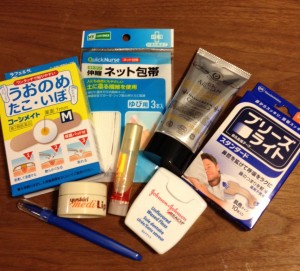

体中が乾燥でかゆくて保湿クリームを買い、

髪が静電気で広がるのでオイルトリートメントを買い、

手荒れは悪化するのでクリームと保護包帯を買い。

ほぼ毎週、身体のトラブルを癒してくれるアイテムを求めて

ドラッグストアに立ち寄っているこの冬です。

しかし、

こんなに色々手に入れたとしても、

トラブルをすっきり解決できるってことは稀です。

敵は乾燥だけではなく、真の黒幕は加齢。

この戦いは終わりがありませんね…

ドラッグストアに通うことなく、もっとシンプルに

周りにあるものだけを利用して生きていければいいなーと思うんですけどね。

そんな天然生活みたいな暮らしには、

日々を丁寧に生きるとか、

無駄をそぎ落とすとか、

選びとる知性やセンスみたいなことが必要だと思うのですが、

私にはどれもこれも欠けてるようです。。。

今のところ、ビバ!ドラッグストア!って感じです(笑)

大工が教えるほんとうの家づくり

大工が教えるほんとうの家づくり 建てどき

建てどき