もうすぐ雛祭り。

節分過ぎたら出すと意気込はあったものの2月末。。

こんな私を励ます本に出会いました。

粋な江戸っ子の女房は、2月26日に雛人形を飾り、

3月3日はよもぎ餅、赤飯、蛤のお吸い物で酒宴。

雛人形をもらった当初はいそいそとだしていたのに、

出すのが遅くなる理由を考えてみると、

今は楽しみというよりすべきこと、そして、

場所をとる方が気掛かり(^_^;)

お江戸は神田の小間物屋、女房・お葛は二十七。お気楽亭主に愛想つかし、家計はいつも火の車。それでも風物たのしんで、美顔の探求余念なし。ひとの恋路にゃやきもきし、今日も泣いたり笑ったり。あっけらかんと可笑しくて、しみじみ愛しい、市井の女房が本音でつづる日々の記録

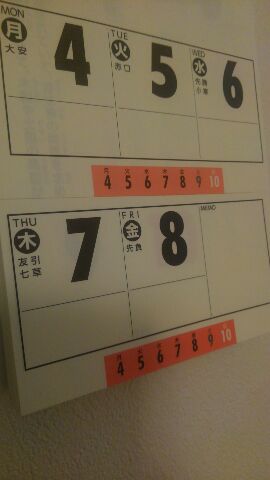

この本の2月26日

お雛様を飾る。うちの飾り雛はお内裏様とお雛様だけで、三人官女も五人囃子もないからあっという間に飾れる代わりに、そのままだととても地味になってしまう。そこで桃の花や金屏風で賑やかに飾りつけるのが私の腕の見せどころ。今年はおおぶりの桃の花を買い、お雛様が花を背負っているように飾ってみた・・

1週間前に飾っていたことと

毎年様々にしつらえていたこに心が響き、

今年から真似することにしました。

今年は、

塗りの台の代わりに初めて赤い毛氈を敷き、

屏風や雪洞も出さないなど、お道具も最小限にして、

本物の桃の花を活かすように飾りました。

毎年変化をつけて飾っていこうと思います。