今日のような雪で寒い日は、暖房が本当にありがたい!

最重要事項「暖かい家」のために、

断熱と気密の強化のもとに迷走したのが、暖房選び。

現状、温暖な関東ではエアコンが最も効率的。

日々進化するヒートポンプで更なる省エネも期待できる。

ヒートポンプとは熱(Heat)を汲み上げる(Pump)ことから名づけられている通り、温度の低いところから温度の高いところへ熱を移動させる仕組み。熱エネルギーや、これまでは利用されることなく捨てられていたエネルギーを利用することで、少ない電力で大きな効果を得る

ただ、これはあくまでも私の好みなのだけれど、

冷風ほどではないにしろ、温風があたるのが好きではない。

ということで、ウチの暖房を求めて迷走がはじまった。

1)太陽熱温水器の床暖房

太陽の熱で温水を作る方が、電気を作るよりも格段に効率がよい。

太陽で温めた温水の床暖房なんていいな~と思った。

たりない時にはガスで補助すればいい。

だが、メーカー各社に問い合わせたところ、リビングだけなど

局所的な暖房で、全館暖房は困難とのことで泣く泣くパス。。

2)OMソーラー

太陽の熱を屋根から取り込み、床から室内を暖めたり、

お湯を採ったり、換気したりする空気集熱式システム。

でも、天気の悪い時や夜間は補助暖房が必要。

一般的には、冷房を賄うエアコンを併用するいう。

暖房をエアコンですることは避けたかったので、パス。。

3)暖炉、ペレットストーブ

マキをくべる暖炉、木片をくべるペレットストーブ。

火を眺める生活にはかなり憧れがある!

でも、マキやペレットの確保手段と収納場所に加えて、

子供と将来私達が老人となったときの扱い易さ、

近所に煙臭いと苦情を言われて撤去する不安でパス。。

4)蓄熱式暖房機、蓄熱床暖房

床下に蓄熱式暖房機を設置、または基礎自体に床暖房をうめこみ、

深夜電力などで蓄熱材(レンガや基礎コンクリートスラブ)を暖め、

そこからの輻射(遠赤外線)で室内を連続的に暖める方法。

ただし、今寒いからもっと温度を高くしたい、

今暑いからもっと温度を低くしたい、という調整は難しい。

エネルギーロスが大きく感じて、パス。。

5)床下エアコン暖房

基礎断熱にして、導入費用とランニングコストが安いエアコンを

床下に24時間連続運転。難点は商品化されているわけではないので、

ユーザーが使いながらよい運用法を模索する必要があることと、

施工保障可能なハウスメーカーやビルダーが稀少なこと。

年をとってからのことも考えて、パス。。

6)パネルヒーター

パネル型などの広い面積をもった放熱器を各部屋に設置。

窓のコールドドラフト対策としても有効な上、

温水だけでなく冷水を流すことで、冷暖房対応可能。

かなり惹かれたものの、施工費用の高さと、予算の都合上で

家の面積をしぼったので、部屋の中です程度場所をとる

パネルよりも床暖房に軍配が上がりパス。。

7)ヒートポンプ温水式床暖房

エアコンでおなじみのヒートポンプを使って温水を作り、

床暖房に流す。寒冷地の全館暖房でも実績があり、

メーカー保障が可能で、ハウスメーカーやビルダーも大概OK。

8)ガス温水式床暖房

ヒートポンプ温水式よりも、初期費用が安いが、

ランニング費用は高くつく。

ということで、

1F殆どに温水式床暖房を敷き詰めた場合における、

24時間稼働させた場合の光熱費シュミレーションを

ヒートポンプ温水式床暖房とガス床暖房でだしてもらった。

初期費用の差を何年で追いつくかは、光熱費の単価により微妙。

ただ、ランニングコストが高いと、全館暖房しなくなるという

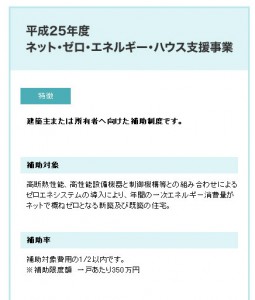

家族の懸念に加えて、ネットゼロエネルギー助成金対象で

初期費用が半額!とわかり、ヒートポンプ温水式床暖房に決定。

実際に暮らしていろいろ試した結果、今は、

トイレ・洗面も含む1F全てを18度に設定して24時間稼働。

2Fは何も暖房していないが、吹抜けを通じて全館が暖かい。

一旦切ると元の温度にあげることにパワーが必要なため、

留守中も切らない運用に落ち着きつつある。

(ヒートポンプゆえ、留守稼働も安心が嬉しい)

雪の降る寒い今晩も、薄ダウンを着れば家中快適温度。

冬も半袖で暮らしたいなんて思わないウチには合うよう(^ ^;)

皆さんは、どんな暖房を使っていますか?

アレルギーの人の家造り

アレルギーの人の家造り 大工が教えるほんとうの家づくり

大工が教えるほんとうの家づくり 建てどき

建てどき

![エコ住宅Q1.0 (キューワン) -XBook (ブック) 2012年版 2012年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/516VdmFE5OL._SL160_.jpg) エコ住宅Q1.0-X Book

エコ住宅Q1.0-X Book

省エネ・エコ住宅設計究極マニュアル

省エネ・エコ住宅設計究極マニュアル