私は数年前からイネ科植物のひとつ「カモガヤ」にアレルギーがあります。このカモガヤは全国いたる所に生息し、春先から夏の終わりまで長期間にわたって花粉を飛ばします。毎年多くの人たちがスギ花粉から解放されてメディアからも花粉情報が消える頃になると、私は痒みや鼻水に悩まされはじめます。

今年は6月の終わり頃から症状が悪化し、鼻水が喉の方に落ちてとても不快なので耳鼻科に行ったところ、慢性のアレルギー症状から軽い副鼻腔炎になっていると言われてしまいました。幸い処方された薬がよく効いたのか副鼻腔炎の症状はすぐに改善したのですが、アレルギー性鼻炎の症状は続いているのでもう暫くのあいだ薬を飲み続けなくてはなりません。鼻水は厄介だけれど、大量の薬を長期間服用するのも結構なストレスです…。

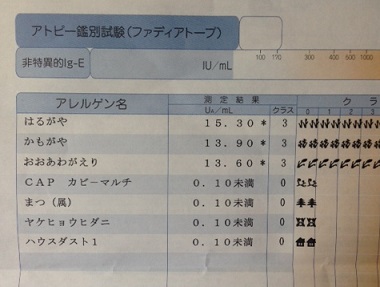

そして先日、他にも何かアレルゲンがあるか知りたくて耳鼻科で血液検査をしてみました。血液検査では調べる項目が多ければ多いほど料金が膨らんでいくので、アレルゲンの中で怪しそうな項目を医師に7つ選んでもらいました。念のためカモガヤとイネ科植物を2種、松、カビ、ダニ、ハウスダストで、料金は2800円です。

結果は、見事にイネ科3種が陽性。ということは、私は恐らく多くのイネ科植物に反応してしまう体質ってことらしいです。ムギやイネ、アシ、ススキ、他にもいろいろあるなぁ~(汗)。今まではカモガヤだけを避けていたけれど、イネ科全般となるとそこら中に生息しているのでもう避けようがない。そして問題は、イネ科アレルギーのある人は小麦を摂取することにより症状が悪化することがあるということ。特に5月から9月のシーズン中は食べることを控えめにした方が賢明らしい。私はいつも朝はパン、うどんも大好き。でも健康のためだ、少し我慢しよう。

アレルギー症状を緩和させるためには、もちろん花粉を吸いこまないことが一番。耳鼻科で手渡されたパンフレットには、「どうしても外出するときには必ず帽子とマスクとメガネを着用、洗濯物は室内干し・・・」などと書いてあるけど、この蒸し暑い季節には酷な話です。でも今日、マスクをせずに自転車で走り回ったら鼻水の量がぐっと増えてしまいました。明日からはうだるような暑さの中でもマスクをすることにします。あー、ほんと、やんなっちゃうな(涙)。